In den USA werden nicht nur Migrant:innen, sondern auch US-Bürger:innen terrorisiert – von Bundesbehörden, die Kinder einschüchtern, Familien trennen und Native Americans ihrer Rechte berauben. Dieses systematische Vorgehen zeigt: Gewalt wird akzeptiert, Gleichgültigkeit belohnt, Bejubelung macht mitschuldig. Ein persönlicher Blick auf die Realität hinter den Schlagzeilen.

Einleitung – Warum mich das betrifft

Ich schreibe diesen Text nicht als Außenstehende.

Ich schreibe ihn, weil mir die Luft wegbleibt, wenn ich sehe, was gerade in den USA geschieht – und weil das Schweigen darum fast noch schmerzhafter ist als die Ereignisse selbst.

Ich habe keinen US-Pass.

Aber ich bin trotzdem Amerikanerin.

Native American. Black Native American.

Meine Familie, meine Geschichte, meine Erinnerungen, meine Körpererfahrungen sind mit diesem Land verwoben – auch wenn ich heute in Europa lebe.

Ich kenne Grenzkontrollen nicht nur aus Nachrichten.

Ich habe selbst erlebt, wie schnell Zugehörigkeit infrage gestellt wird.

Ich lebte damals in Kalifornien, in der Nähe von San Diego. Als ich nach einem Besuch bei Bekannten in Mexiko wieder in die USA einreisen wollte, glaubte mir ein Beamter der Border Control nicht, dass der deutsche Pass, den ich vorlegte, zu mir gehört. Deutsche seien blond und blauäugig, sagte er sinngemäß. Ich sei das nicht. Obwohl mein Foto im Pass war, dauerte es gefühlt Stunden, bis ich wieder einreisen durfte – festgehalten, befragt, misstrauisch beäugt.

Ein anderes Mal, in Südkalifornien, riefen Menschen auf einem Parkplatz die Polizei, weil sie glaubten, ich hätte mein eigenes Kind entführt. Ich bin dunkelhäutig, und meine Haut wird in der Sonne schnell noch dunkler, meine Haare sind schwarz. Meine Tochter hat helle Haut und blonde Haare. Für manche reichte das, um aus einem Familienausflug einen Polizeieinsatz zu machen.

Diese Erfahrungen sind nicht spektakulär.

Aber sie bleiben im Körper.

Und sie erklären, warum das, was heute in den USA geschieht, für mich keine abstrakte politische Entwicklung ist.

Wenn ich Freund:innen auf das aufmerksam mache, was derzeit im Namen von „Grenzschutz“ und „Durchsetzung des Rechts“ passiert, kommt oft: nichts. Schulterzucken. Relativierungen. Oder der Verweis darauf, dass es anderswo schlimmer sei – Iran, Syrien, Israel. Als gäbe es eine Rangliste des Leidens, unterhalb derer man bitte still zu sein habe.

Aber Sorge ist nicht additiv.

Angst lässt sich nicht verrechnen.

Und Unrecht wird nicht harmlos, nur weil es anderswo auch existiert.

Ich sorge mich um Freund:innen, um Verwandte, um Menschen, die ich liebe.

Und um all jene, deren Namen ich nicht kenne – in einem Land, das sichtbar, hörbar, Schritt für Schritt in autoritäre, faschistische Muster abrutscht, während viele wegsehen oder applaudieren.

Was mich besonders erschüttert, ist die Selbstgewissheit, mit der kommentiert wird:

„Da wird schon etwas dran gewesen sein.“

„Man muss ja nur kooperieren.“

„Einfach die Papiere zeigen, dann ist alles gut.“

Das ist keine Unwissenheit.

Das ist Verdrängung.

Und genau dagegen schreibe ich an.

Keine Einzelfälle – was gerade geschieht

Was derzeit in den USA geschieht, sind keine bedauerlichen Ausrutscher einzelner Beamt:innen.

Es ist ein Muster.

In Minneapolis wurden Native Americans von ICE festgenommen – Menschen, die Bürger:innen dieses Landes sind. Stammesregierungen sehen sich gezwungen, ihre Mitglieder aufzufordern, ständig Ausweispapiere mitzuführen und sie über ihre Rechte bei ICE-Kontrollen zu informieren. Wie zum Beispiel in Michigan: Nicht, weil etwas Konkretes in dort passiert wäre, sondern weil die Angst real ist – genährt durch das, was andernorts bereits geschieht.

Die Absurdität ist kaum zu überbieten:

Indigene Menschen, deren Nationen älter sind als die Vereinigten Staaten selbst, sollen ihre Existenzberechtigung auf dem Land ihrer Vorfahren durch Papiere beweisen.

Gleichzeitig häufen sich Berichte über massive Übergriffe auf Menschen, die US-Staatsbürger:innen sind.

Ein älterer Mann wird in der Nacht aus seiner Wohnung gezerrt, halbnackt bei eisiger Kälte, mit gezogener Waffe gegen seine Familie. Erst nach Stunden stellt sich heraus: Er ist naturalisierter US-Bürger. Kein Strafregister. Kein Grund für die Festnahme. Die Gewalt bleibt folgenlos – für die Täter.

Kinder werden auf offener Straße angehalten, ohne Eltern, ohne Beistand.

Maskierte, bewaffnete Beamte, getönte Fahrzeuge, Fragen nach Papieren. Ein Junge bittet darum, nach Hause gehen zu dürfen. Die Antwort lautet: Nein.

Menschen werden festgehalten, herumgefahren, eingeschüchtert, erniedrigt – und später wieder freigelassen, als wäre nichts geschehen.

Als ließe sich Angst einfach zurückgeben wie ein falsch zugestelltes Paket.

Hinzu kommen Berichte von Rechtsbeobachter:innen und Journalist:innen, die dokumentieren, wie Bundesbeamte den Tod von Zivilist:innen gezielt einsetzen – als Drohung, als Abschreckung, als „Lehrstück“.

Renée Good wurde in Minneapolis von einem ICE-Agenten erschossen.

Sie war US-Bürgerin. Mutter. Schriftstellerin.

Keine Migrantin. Keine Gesuchte. Keine Straftäterin.

Sie hatte ihr Kind gerade zur Schule gebracht.

Videoaufnahmen zeigen widersprüchliche Befehle, aggressive Annäherung, gezogene Waffen. Sekunden später fallen Schüsse. Drei. Innerhalb eines Augenblicks.

Nach der Tat bleibt der Agent stehen. Filmt weiter.

In der Tonspur ist zu hören, wie er „fucking bitch“ sagt.

Später wird behauptet, er habe um sein Leben gefürchtet.

Später heißt es, sie habe angegriffen.

Später wird ihr Tod politisch umgedeutet.

Doch was bleibt, ist eine tote Frau auf offener Straße – und eine Familie, die zusieht.

Rechtsbeobachter:innen berichten, dass ICE-Beamte in den Tagen danach Renée Goods Tod explizit erwähnten. Nicht mit Bedauern. Sondern als Warnung.

Eine Beobachterin, der*die am 11. Januar festgenommen wurde, schilderte, ein Agent habe nach dem Einsatz von Pfefferspray gesagt:

„You guys gotta stop obstructing us – that’s why that lesbian bitch is dead.“

Der Tod einer Zivilistin wird hier nicht aufgearbeitet.

Er wird funktionalisiert.

Gleichzeitig werden Kinder ins Visier genommen.

In Minneapolis wird ein Junge, offenbar etwa zwölf Jahre alt, allein auf der Straße angehalten. Er trägt einen Snack in der Hand. Maskierte, bewaffnete Beamte steigen aus mehreren Fahrzeugen. Fragen nach Papieren. Auf Spanisch.

Der Junge hat keine Dokumente bei sich.

Als er abgeführt wird, fragt er leise:

„Can I just go home?“

Die Antwort lautet: Nein.

Kein Elternteil ist anwesend. Kein Beistand. Keine Erklärung.

Nur Macht. Und Angst.

Wer all das als „Einzelfälle“ bezeichnet, verkennt entweder die Realität – oder will sie nicht sehen.

„Das ist doch nicht so schlimm“ – Die europäische Verharmlosung

Viele hier in Europa verstehen nicht, worum es geht. Sie vergleichen es mit Schweizer Ausweiskontrollen oder dem, was sie selbst als „Polizei“ kennen. Aber Schweiz ≠ USA. Machtverhältnisse sind andere. Gewalt ist systematisch, nicht zufällig.

Viele hier in Europa verstehen nicht, worum es wirklich geht. „Die Schweiz ist ja nicht die USA“, höre ich oft. Ja, stimmt. Unsere Polizist:innen fragen nach Ausweisen, vielleicht zwei Fragen, dann ist alles erledigt. Wer kooperiert, geht meist wieder. Das ist kein Maßstab für die Macht, die ICE ausübt.

Dann kommen die Mythen:

- „Wer nichts getan hat, muss sich doch nicht fürchten.“

- „Zeig doch einfach deine Papiere, dann ist alles gut.“

- „Nur ein paar Stunden festgehalten, nicht so schlimm.“

Diese Argumente treffen Menschen wie Peter Yazzie genau ins Herz. Peter ist Diné/Navajo, Familienvater, arbeitet hart, sorgt für seine Kinder. Eines Nachts wird er aus seiner Wohnung gezerrt. Halbnackt. Bei eisiger Kälte. Die Waffe der Beamten gegen ihn gerichtet. Stundenlang. Keine Erklärung. Kein Grund. Später wird klar: Peter ist naturalisierter US-Bürger. Keine Straftaten. Und die Gewalt bleibt folgenlos – für die Täter.

Traumatisierung beginnt nicht erst bei körperlicher Gewalt. Sie beginnt, wenn man ohnmächtig ist. Wenn die Zeit sich endlos dehnt. Wenn das Erlebte lächerlich gemacht wird. Wenn andere sagen: „Ach komm, das ist doch nur zwei, drei Stunden.“

Peter erzählt, wie er sich gefühlt hat: klein, entmenschlicht, ausgeliefert. Jede Stunde dehnt sich. Jeder Blick der Beamten ein Urteil. Jeder Kommentar von außen ein Schlag.

Kurze Sätze helfen, die Ohnmacht zu spüren.

Lange Sätze verstecken sie.

Und genau hier muss man ansetzen: Alltägliche Abwehrargumente zerlegen. Sie verharmlosen das System, verschleiern die Gewalt, entlasten die Täter.

Trauma ist nicht abstrakt – es ist vererbt, erinnert, reaktiviert

Racial Profiling trifft nicht alle gleich.

Manche Menschen werden systematisch gejagt, kontrolliert, eingeschüchtert – einfach, weil sie bestimmte Hautfarbe, Haare, Gesichtszüge haben.

Es ist nicht nur die Gegenwart, die weh tut.

Es ist Geschichte, die mitschwingt.

Epigenetisches Trauma. Historisches Trauma.

Für Black Communities und Native Americans gilt das besonders.

Die Angst, die Panik, das sofortige Erkennen von Gefahr – das ist nicht eingebildet.

Es ist im Körper verankert, über Generationen weitergegeben.

„Ruhig bleiben“? Ein neutraler Ratschlag für jemand, der nicht betroffen ist.

Für die Betroffenen ist das unmöglich.

Wenn eine Bundesbehörde Menschen kontrolliert, bedroht, festhält, erinnert das viele an alles, was vorher passiert ist.

An die Sklaverei. An Zwangsumsiedlungen. An Gewalt gegen die eigenen Gemeinschaften.

Es reaktiviert Angst, Misstrauen, Schmerzen, die längst weitergegeben wurden.

Deshalb reagieren Menschen so stark.

Nicht, weil sie hysterisch sind.

Nicht, weil sie übertreiben.

Sondern weil das System genau auf diese alten Wunden zielt.

Kurze Sätze zeigen die Schläge.

Lange Sätze verschleiern sie.

Und man darf es nicht nur auf „Einzelfälle“ reduzieren.

Trauma ist ein Muster.

Es sitzt tief.

Und es wird immer wieder neu geöffnet.

ICE: Warum historische Vergleiche notwendig sind

Manche vergleichen ICE mit der Gestapo. Aber das ist etwas zu bequem.

Denn – die Gestapo war in Deutschland. Historisch, geografisch weit weg.

Aber wer nur das betrachtet, übersieht das Wesentliche: ICE ist kein Zufallsprodukt.

Es ist ein amerikanisches Kontinuitätsproblem.

Passender ist der Vergleich mit den Slave Patrols und den Fugitive Slave Catchers.

Maskiert. Bewaffnet. Jagd auf Menschen, die aus Freiheit oder Sicherheit fliehen.

Entmenschlichung als System.

Kontrolle, Einschüchterung, Angst – das Handwerk bleibt dasselbe, nur der Name hat sich geändert.

ICE jagt, bedroht, verhört, trennt, demütigt.

Es ist keine abstrakte Bürokratie.

Es ist eine Institution, die Gewalt als Mittel einsetzt.

Es ist die Fortsetzung von Geschichte – nicht in Europa, sondern hier.

Und das Ziel?

Nicht Kriminelle.

Nicht Schutz.

Sondern Einschüchterung, Unterwerfung, Macht.

Die Logik ist amerikanisch – tief verwurzelt in der eigenen Geschichte.

Kurze Sätze für die Klarheit.

Keine Verschleierung.

Keine Beschönigung.

ICE ist das Problem – ein Problem, das sich aus der eigenen Geschichte speist.

Kinder im Visier

Kinder. Allein. Auf der Straße.

Ohne Eltern. Ohne Beistand. Ohne Chance, sich zu verteidigen.

Maskierte Beamte. Getönte Fahrzeuge. Fragen nach Papieren.

Ein Junge bittet: „Kann ich nach Hause gehen?“

Antwort: „Nein.“

Dann wird er weggebracht. Wie ein Paket.

Es sind nicht Einzelfälle.

ACLU beschreibt Kinder mit Krebs, allein in der Nacht aus den Betten gerissen.

Getrennt von ihren Eltern. Zip-Ties an den Händen. Abtransportiert auf die Straße.

14-Jährige werden gezwungen, Dokumente zu unterschreiben.

Aufzugeben, was sie rechtlich schützt.

Schuld zu akzeptieren, falls sie bleiben.

Keine Eltern. Keine Anwälte. Keine Sicherheit.

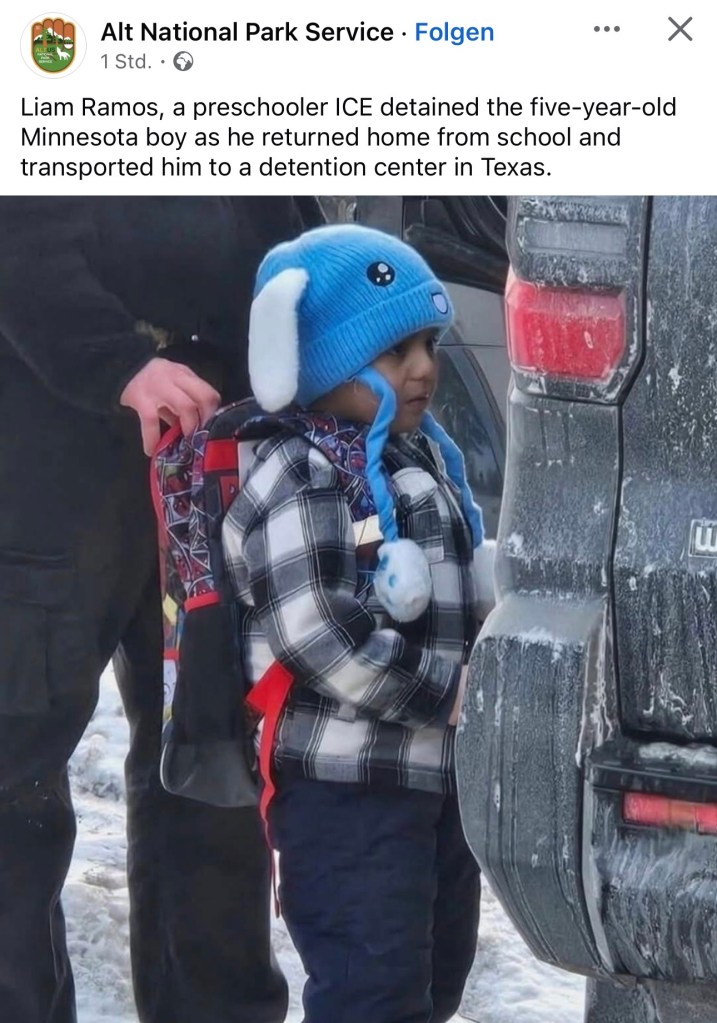

In Minnesota wurde ein fünfjähriger Junge von ICE festgenommen.

Fünf Jahre alt.

Er kam gerade vom Kindergarten nach Hause. Ein Snack in der Hand. Der Schulranzen noch auf dem Rücken.

Bewaffnete, maskierte Beamte hielten das Auto an.

Nach Aussagen von Anwält:innen und Schulvertreter:innen wurde das Kind angewiesen, an der Haustür zu klingeln – damit die Agenten sehen konnten, wer sich noch im Haus befand.

Ein Kind als Mittel zum Zweck.

Ein Kind als Köder.

Der Junge hatte keine Möglichkeit, Dokumente vorzuzeigen. Kein Elternteil an seiner Seite. Keine Erklärung, die er hätte geben können.

Als er fragte, ob er nach Hause gehen dürfe, lautete die Antwort: Nein.

Er wurde abgeführt.

Nicht, weil er etwas getan hätte.

Nicht, weil eine Gefahr bestand.

Sondern weil das System es zulässt.

Lehrkräfte berichten, dass Kinder seitdem Angst haben, zur Schule zu gehen. Angst, allein nach Hause zu laufen. Angst, ihre Eltern nicht wiederzusehen.

So beginnt Traumatisierung: nicht mit Gewalt, sondern mit Ohnmacht. Mit dem Gefühl, ausgeliefert zu sein. Zu klein, um sich zu schützen.

Wenn ein Staat Kinder auf diese Weise behandelt, ist eine Grenze überschritten.

Nicht juristisch.

Moralisch.

PBS berichtet über Kinder in Einrichtungen, die unsicher und unhygienisch sind.

Schimmel an Wänden. Kakerlaken in den Schlafräumen. Unzureichende sanitäre Anlagen.

Angst, Isolation, Drohungen – das Trauma ist real.

Nicht theoretisch. Nicht weit weg. Direkt hier.

Das ist der moralische Kipppunkt.

Nicht eine Statistik.

Nicht ein abstraktes Problem.

Sondern Kinder, die niemand schützt, Kinder, die schreien, Kinder, die leiden – im Land der Rechte und Gesetze.

Kurze Sätze.

Wirkung. Klarheit.

So wie es passiert.

Nicht verharmlosen. Nicht weglächeln.

Native Americans – der Punkt, den man nicht umgehen darf

Native Americans. Die eigentlichen Americans.

Nicht Migrant:innen. Nicht „illegale Einwanderer“.

Menschen, deren Nationen älter sind als die Vereinigten Staaten selbst.

Und sie werden festgenommen. Von ICE.

Weil sie ihre Existenzberechtigung auf dem Land ihrer Vorfahren durch Papiere beweisen sollen.

Absurde Logik. Pervers. Rassistisch.

Stammesregierungen, wie in Michigan, warnen ihre Mitglieder:

„Tragt eure Ausweise bei jeder Begegnung mit ICE.“

Die Angst ist real.

Weil anderswo Menschen verschleppt, entwürdigt und traumatisiert werden.

Es ist nicht nur die Gegenwart.

Es ist die Geschichte, die mitschwingt.

Die Boarding Schools, in denen Kinder geraubt, „zivilisiert“ werden sollten.

Viele Kinder kehrten nie zurück.

Manche verschwanden – „nicht mehr gefunden“.

Über Generationen weitergegebenes Trauma.

Eltern, die Kinder verloren.

Gemeinschaften, die Angehörige entbehren müssen.

Ein historischer Schmerz, der in den Knochen sitzt.

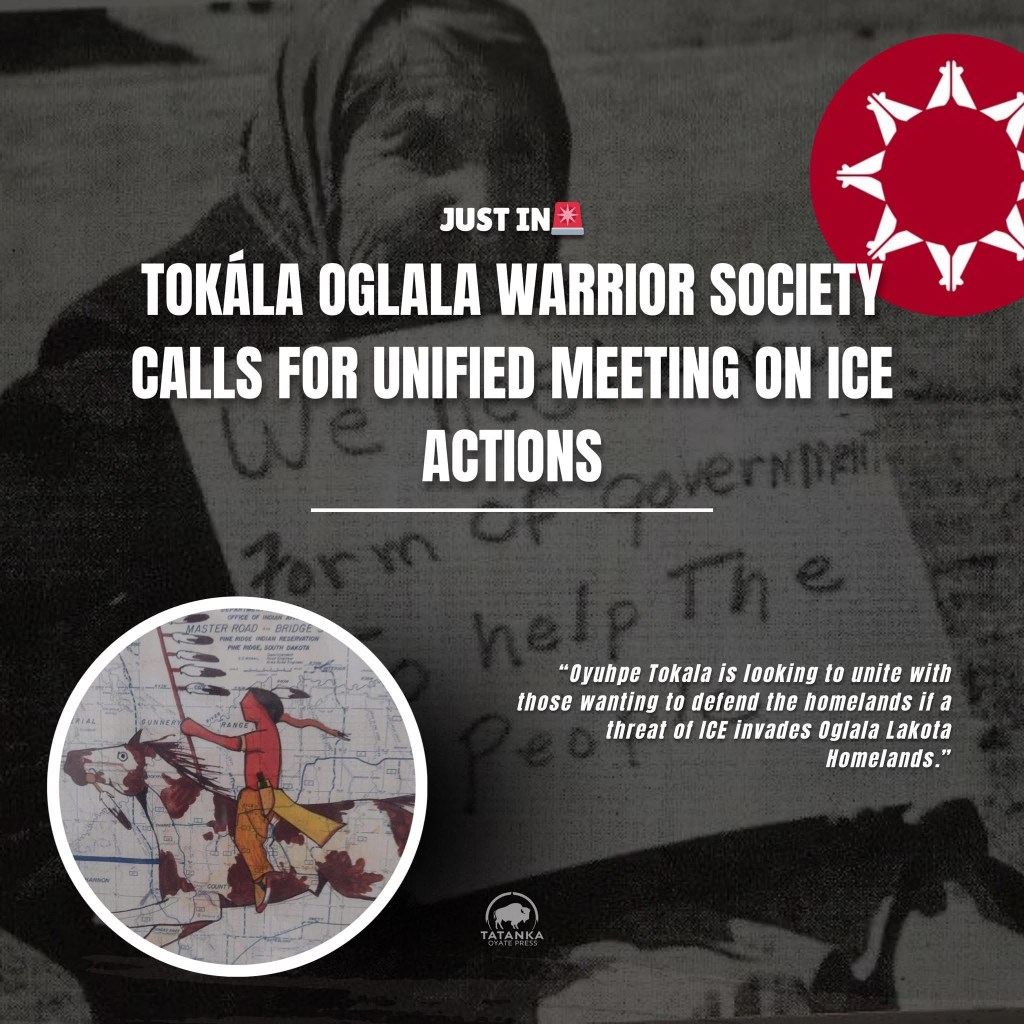

Die Lakota Warrior Society Tokála ruft zur Zusammenkunft.

Nicht aus Militanz.

Sondern aus jahrhundertealtem Auftrag: das Volk schützen.

Besonders die Verwundbarsten.

Die Elders sprechen Klartext:

Wer unsere Kinder, unsere Familien bedroht, bedroht das Überleben unseres Volkes.

Diese Strukturen existieren seit Jahrhunderten.

Und im Jahr 2026 müssen sie wieder aktiv werden – um sich gegen Bundesbehörden zu wappnen.

Und es trifft nicht nur die Kinder.

Familienväter, Mütter, Ältere.

Menschen wie Peter Yazzie: Diné, Familienvater, hart arbeitend.

Gefangen genommen, lächerlich gemacht, stundenlang festgehalten.

Vier Oglala Lakota Männer wurden mitgenommen – drei werden immer noch vermisst.

Frauen werden mitgenommen.

Nicht weil sie etwas getan hätten.

Sondern weil ihre Hautfarbe, ihr Name, ihre Existenz reicht, um Verdacht zu erregen.

Ironie der Geschichte:

Nicht sie sind „illegal“.

Nicht sie brechen Regeln.

Nicht sie haben irgendetwas zu verlieren.

Und doch sind sie Ziel eines Systems, das koloniale Logik fortschreibt.

Die Gewalt ist nicht abstrakt.

Sie trifft Menschen, deren Rechte älter sind als die US-Verfassung selbst.

Die Boarding-School-Erfahrungen, die Verschleppung von Kindern, das Erbe von Trauma – alles wirkt fort.

In jeder Kontrolle, jedem Stopp, jedem Einschüchterungsversuch.

Das Schweigen darüber ist Teil der Ungerechtigkeit.

Und die Gegenwehr ist Teil des Überlebens.

Schluss: Was dieses Schweigen anrichtet

Gleichgültigkeit tötet nicht sofort.

Aber sie macht Gewalt möglich.

Wer wegschaut, macht sich mitschuldig.

Nicht nur die ICE-Agent:innen selbst tragen Verantwortung.

Nicht nur die, die Kinder auf Straßen festhalten, Familien einschüchtern, Menschen ohne Grund verhaften.

Auch diejenigen, die das System feiern.

Die, die applaudieren, wenn Gesetze und Behörden so eingerichtet werden, dass Angst, Gewalt und Rassismus normal werden.

Wer den Täter bejubelt -ganz allgemein- nämlich den und die, die ganz oben im System sitzen – trägt Mitschuld.

Jede verharmlosende Bemerkung, jedes „Ist doch nicht so schlimm“, jede Distanznahme normalisiert, was passiert.

Es wird Teil des Alltags.

Teil der Sprache.

Teil der Erwartung.

Es ist keine hysterische Warnung.

Es ist eine klare Diagnose:

Das ist Faschisierung.

Schritt für Schritt.

Still akzeptiert.

Manchmal sogar bejubelt.

Und wir stehen davor, mitten drin zu sein.

Nicht in der Ferne, nicht abstrakt.

Hier. Jetzt.

Mit Menschen, deren Leben, Rechte, Körper und Kinder bedroht werden.

Mit Communitys, die seit Jahrhunderten Widerstand leisten.

Mit uns.

Wegsehen ist keine Option.

Nicht für uns.

Nicht für sie.