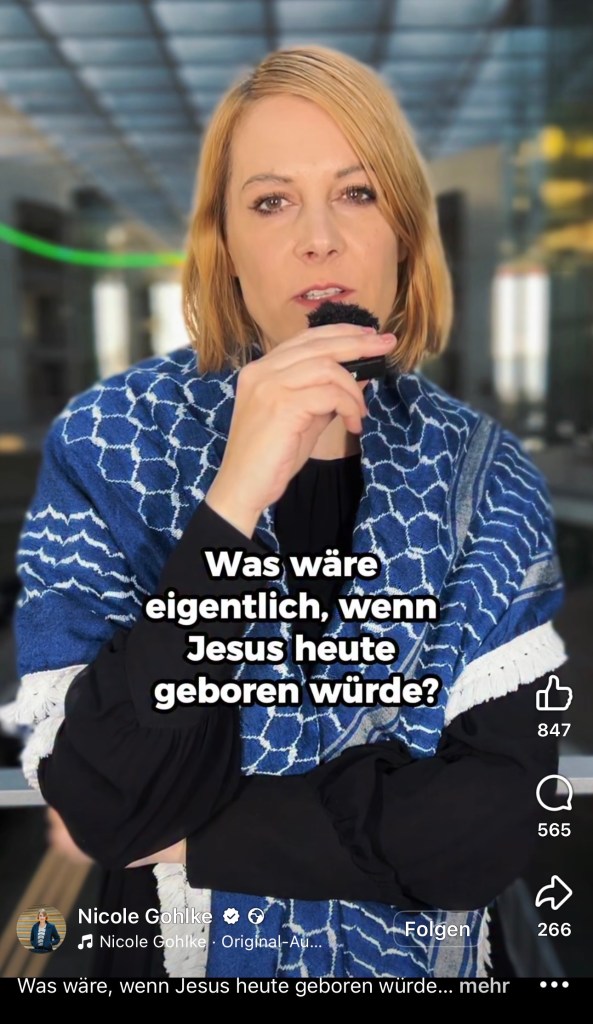

In diesen Tagen taucht sie wieder auf: die Frage, was wohl geschehen würde, wenn Jesus heute geboren würde. Doch manche Antworten erzählen mehr über unsere Projektionen als über Geschichte, Theologie oder Verantwortung.

Dieser Artikel widerspricht nicht aus Abwehr, sondern aus Sorge: Sorge um die Wahrhaftigkeit der Weihnachtsgeschichte – und um die Folgen von Erzählungen, in denen alte Schuldmotive mit neuer Sprache zurückkehren.

Es geht nicht darum, Leid zu relativieren. Es geht darum, wie wir erzählen – und wen wir dabei erneut in gefährliche Rollen drängen.

Heiligabend ist eine Einladung zur Nähe. Zur Nähe Gottes, zur Nähe zwischen Menschen, zur Nähe einer Geschichte, die seit Jahrhunderten erzählt wird. Gerade deshalb taucht an diesem Abend immer wieder der Wunsch auf, die Weihnachtsgeschichte „ins Heute zu holen“. Sie soll nicht fern bleiben, nicht museal, nicht harmlos. Sie soll sprechen in eine Welt voller Gewalt, Ungerechtigkeit und Leid.

Diese Sehnsucht ist verständlich. Und sie ist ehrenwert.

Doch sie ist nicht unschuldig.

Denn die Frage „Was wäre, wenn Jesus heute geboren würde?“ ist keine poetische Spielerei. Sie ist eine theologische Übersetzungsfrage. Und wer sie stellt, übernimmt Verantwortung – für Geschichte, für Gegenwart und für die Wirkungen der eigenen Bilder.

Eine legitime Frage – mit unbequemen Konsequenzen

Natürlich darf man fragen, wie die Weihnachtsgeschichte heute aussehen würde. Aber wer sie ernst meint, muss auch die Konsequenzen tragen. Aktualisierung bedeutet nicht, vertraute Bilder einfach in moderne Kulissen zu stellen. Aktualisierung heißt, Machtverhältnisse, politische Realitäten, Bewegungsfreiheit, Zugehörigkeiten neu mitzudenken.

Geschichte wiederholt sich nicht. Sie verändert sich.

Und deshalb würde die Geschichte der Geburt Jesu heute anders verlaufen.

Nicht, weil Gott sich geändert hätte – sondern weil die Welt eine andere ist.

Jesus war Jude – und bleibt es auch im Heute

Der Ausgangspunkt jeder ehrlichen Aktualisierung ist einfach und nicht verhandelbar:

Jesus war Jude. Maria war Jüdin. Josef war Jude. Jesus wurde nicht zufällig im jüdischen Volk geboren, sondern in dessen Mitte, in dessen Geschichte, in dessen religiösem Horizont.

Das ist keine biografische Randnotiz. Es ist theologisch konstitutiv.

Jesus war kein religionsloses Kind, kein universelles Symbol, kein politischer Rohstoff. Er gehörte zu einem Volk, zu einer Tradition, zu einer konkreten Geschichte. Jede Erzählung, die ihn davon löst, verliert an Wahrhaftigkeit – auch dann, wenn sie gut gemeint ist.

Gerade deshalb ist Vorsicht geboten, wenn Jesus heute als Projektionsfläche für aktuelle politische Konflikte genutzt wird. Solidarität mit Leidenden darf nicht bedeuten, jüdische Geschichte funktional zu machen oder jüdische Existenz auszublenden.

Nazareth und Bethlehem: Damals ist nicht heute

In vielen aktuellen Erzählungen wird angenommen, Maria und Josef würden heute – wie damals – von Nazareth nach Bethlehem reisen. Doch diese Annahme hält einer realistischen Betrachtung nicht stand.

Nazareth liegt heute in Israel, ist überwiegend arabisch geprägt und Teil eines komplexen, aber alltäglichen gesellschaftlichen Gefüges. Bethlehem hingegen liegt im palästinensischen Westjordanland. Eine Reise dorthin ist politisch, sicherheitlich und administrativ hochkomplex.

Würden jüdische Eltern heute diese Reise antreten – für eine Geburt?

Wahrscheinlich nicht.

Nicht aus Bosheit. Nicht aus ideologischer Härte.

Sondern aus ganz praktischen Gründen: Sicherheitslage, Genehmigungen, Risiken. So wie Millionen Menschen weltweit Entscheidungen treffen, um sich und ihr ungeborenes Kind zu schützen.

Das bedeutet: Die Geschichte würde heute anders verlaufen.

Und genau das müsste man akzeptieren, wenn man die Frage ehrlich stellt.

Wenn Aktualisierung zur Umdeutung wird

Was aber geschieht stattdessen?

In vielen zeitgenössischen Darstellungen wird die Weihnachtsgeschichte nicht neu gedacht, sondern umgedeutet. Bethlehem bleibt der Ort. Die Krippe bleibt das Zentrum. Die Rollen werden neu verteilt.

Israel übernimmt die Rolle Roms.

Palästinenser:innen übernehmen die Rolle der leidenden Juden der Passionserzählung.

Jesus wird erneut zum Opfer einer übermächtigen Ordnung.

Diese Erzählung ist emotional wirksam. Aber sie ist theologisch problematisch.

Denn sie belässt die Handlung unverändert und tauscht lediglich die Besetzung aus. Und genau hier beginnt das Problem.

Alte Motive, neue Sprache

Über Jahrhunderte hinweg prägte das christliche Europa ein Narrativ, dessen Folgen verheerend waren: Die Juden haben Christus getötet. Dieses Christus- bzw. Gottesmordmotiv legitimierte Ausgrenzung, Gewalt und Pogrome. Es war theologisch falsch – und tödlich wirksam.

Heute gilt dieses Motiv offiziell als überwunden. Und doch kehrt es zurück. Nicht offen. Nicht plump. Sondern transformiert.

In der aktuellen Krippen- und Weihnachtsrhetorik werden Juden nicht mehr beschuldigt, Jesus gekreuzigt zu haben. Stattdessen wird der jüdische Staat zum Akteur, der seine Geburt verhindert, seine Wege blockiert, sein Leben bedroht. Die Anklage ist nicht mehr religiös formuliert, sondern politisch. Aber die Struktur bleibt.

Es handelt sich nicht um eine Ablösung des alten Motivs, sondern um seine Überlagerung. Zum Vorwurf des Gottesmordes tritt der Vorwurf des Unterdrückers. Juden erscheinen nun zugleich als diejenigen, die Jesus getötet haben – und als diejenigen, die heute „gegen ihn handeln“.

Diese Gleichzeitigkeit ist entscheidend. Und sie ist brandgefährlich.

„You killed him anyway“

Dass dies keine theoretische Überlegung ist, zeigt sich erschreckend konkret. Unter aufklärenden Beiträgen jüdischer Menschen in sozialen Medien – etwa unter dem schlichten Hinweis „Jesus war Jude“ – finden sich Kommentare wie:

„But you killed him anyway. Are you proud?“

Gerade an Weihnachten.

Diese Sätze verbinden beides: den jahrhundertealten Vorwurf des Gottesmordes und die gegenwärtige politische Schuldzuweisung. Sie entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie sind das Echo einer Erzählung, die alte Handlungsmuster unangetastet lässt und sie mit neuen Bildern auflädt.

Wer sagt, das seien Einzelfälle, verkennt die Macht von Narrativen. Geschichten formen Wahrnehmung. Bilder prägen tiefer als Argumente. Und wenn Israel zu Rom wird, während Juden weiterhin Juden bleiben, dann entsteht eine doppelte Anklage.

Symbole sind nicht unschuldig

In vielen dieser Erzählungen wird mit starken visuellen Symbolen gearbeitet: Checkpoints, Suchscheinwerfer, Trümmer – und nicht selten mit der Kufiya. Symbole haben Macht. Sie rahmen Wahrnehmung. Sie setzen Deutungen, noch bevor ein Wort gesprochen ist.

Das Problem ist nicht das Symbol an sich. Das Problem entsteht dort, wo Jesus in diese Symbolik hineingezogen wird – ohne sein Judentum mitzudenken. Die Krippe wird zur Bühne politischer Eindeutigkeit. Ambivalenzen verschwinden. Geschichte wird moralisch sortiert.

Die Weihnachtsgeschichte aber ist kein neutraler Raum. Sie ist theologisch aufgeladen. Wer sie benutzt, benutzt mehr als ein Bild.

Kritik ist notwendig – aber das Wie ist entscheidend

All dies bedeutet nicht, dass Kritik an israelischer Politik illegitim wäre. Im Gegenteil: Israelis selbst gehören zu den schärfsten Kritiker:innen ihrer Regierungen. Kritik ist Teil einer lebendigen Gesellschaft. Sie ist notwendig. Sie ist oft schmerzhaft. Und sie ist unverzichtbar.

Die Frage ist nicht, ob kritisiert wird.

Die Frage ist, wie.

Wenn Kritik in narrative Formen gegossen wird, die alte antisemitische Muster reaktivieren, dann wird sie problematisch. Wenn jüdische Geschichte zur moralischen Kontrastfolie wird, dann verliert Kritik ihre ethische Klarheit. Wenn Jesus gegen Juden in Stellung gebracht wird – sei es religiös oder politisch –, dann wird eine Grenze überschritten.

Gerechtigkeit braucht keine theologischen Abkürzungen.

Palästinensisches Leid ist real – und braucht keine Krippe

Palästinensisches Leid ist real. Es ist vielschichtig. Es ist schmerzhaft. Es verlangt Aufmerksamkeit, Solidarität und politische Lösungen. Aber es braucht keine Krippe, um gesehen zu werden. Und es braucht keinen Jesus, um legitim zu sein.

Wenn Leid nur dann gehört wird, wenn es an eine christliche Heilsfigur gekoppelt wird, läuft etwas grundlegend falsch. Dann wird Theologie instrumentalisiert – und Menschen werden erneut unsichtbar gemacht.

Was Heiligabend wirklich bedeutet

Heiligabend erzählt nicht von moralischer Eindeutigkeit. Er erzählt von Verletzlichkeit. Von einem Werden und Geschehen, das sich nicht schützt, nicht absichert, nicht instrumentalisiert. Von einer Geschichte, die sich nicht in unsere politischen Raster fügt.

Vielleicht ist die eigentliche Zumutung dieses Abends, dass wir unsere Bilder loslassen müssen. Dass wir aufhören, das Kind für unsere Wahrheiten sprechen zu lassen. Und beginnen, genauer hinzuhören – auf die Geschichte, auf ihre Kontexte, auf ihre Folgen.

Die Krippe ist kein politisches Gleichnis.

Sie ist ein Ort der Verantwortung.

Wer sie erzählt, sollte wissen, was er tut.

Ich stimme dem Satz «Es war theologisch falsch – und tödlich wirksam» voll zu.

LikeGefällt 1 Person