In einem Bild von Frauen, das auf den ersten Blick Vielfalt zeigt, wird tatsächlich viel ausgelöscht: Trans, inter, queer, alte, kinderlose, schwarze, indigene Weiblichkeiten. Dieser Text analysiert, wie solche Bilder Biologie, Macht und koloniale Vorstellungen verbinden – und warum Safe Spaces mehr als Symbolik brauchen.

1. Der Moment, in dem ein Safe Space bricht

Ich war in einer Gruppe, die ich für einen Safe Space hielt.

Ein Raum, der sich ausdrücklich gegen Antisemitismus positioniert. Ein Raum, in dem ich davon ausgegangen war, dass Menschen verstehen, was Ausgrenzung bedeutet – nicht abstrakt, sondern konkret, historisch, körperlich. Ein Raum, in dem Wachsamkeit gegenüber Codes, Bildern und Ideologien eigentlich selbstverständlich sein müsste.

Und dann tauchte die Person auf.

Nicht mit einem offenen Statement, nicht mit einem Text, nicht mit einer Diskussion. Sondern mit einem Namen. Mit Emojis. Mit einem Profilbild. Mit Symbolen, die für diejenigen, gegen die sie gerichtet sind, laut sprechen – und für alle anderen jederzeit als „harmlos“ abgetan werden können.

Ich merkte es nicht zuerst mit dem Kopf.

Ich merkte es im Körper.

Dieses kurze Innehalten. Dieses Etwas stimmt hier nicht. Dieses Wissen, dass man plötzlich wieder liest, prüft, übersetzt muss. Dass ein Raum, der sich sicher angefühlt hatte, es nicht mehr vorbehaltlos ist.

Safe Spaces brechen selten mit einem Knall.

Sie brechen leise.

Durch Bilder.

Durch Codes.

Durch die Anwesenheit von Ideologien, die genau das negieren, wogegen der Raum sich eigentlich richten wollte.

Besonders bitter ist es, wenn das in einem Kontext passiert, der sich gegen Antisemitismus versteht. Denn Antisemitismus funktioniert seit jeher über Biologisierung, über vermeintlich „natürliche“ Ordnung, über Körper, Abstammung und angeblich eindeutige Kategorien. Wer sich ernsthaft gegen Antisemitismus stellt, müsste genau hier hellhörig sein.

Und doch war es genau diese biologistische, ausschließende Logik, die mir in diesem Moment entgegenschlug – nicht laut, nicht offen, sondern codiert. So, dass Betroffene sie sofort erkennen. Und andere sie übersehen können.

Das ist der Punkt, an dem ein Raum aufhört, sicher zu sein.

2. Die Oberfläche: Name, Emojis, erste Codes

Auf den ersten Blick wirkt das Profil harmlos, vielleicht sogar freundlich: ein anonymisierter Name, ein paar Emojis, keine offen aggressive Sprache. Genau diese Oberfläche ist jedoch Teil der Strategie. Nichts daran ist zufällig.

In politischen Milieus – insbesondere dort, wo Ausschlussideologien nicht offen sagbar sind – übernehmen Codes die Funktion von Sprache. Sie markieren Zugehörigkeit, senden Signale an Gleichgesinnte und bleiben zugleich jederzeit abstreitbar. Wer sie nicht kennt, soll sie übersehen. Wer betroffen ist, erkennt sie sofort.

Der anonymisierte Name: XXX ☔️🕊️🥝BiologyIsReality

Im Text wird der Name anonymisiert, um die Person nicht bloßzustellen. Die Analyse richtet sich auf die Ideologie und ihre Botschaften, nicht auf die Einzelperson.

Hier wird eine ideologische Botschaft platziert: „BiologyIsReality“ – ein scheinbar objektiver Anspruch, der vorgibt, Fakten zu beschreiben.

Doch welche Biologie ist hier gemeint?

- Die Biologie wird selektiv gewählt: nur die Fakten, die die TERF-Ideologie stützen, werden hervorgehoben.

- Medizinische und genetische Erkenntnisse, die Vielfalt von Geschlecht, Intersexualität oder trans Identitäten erklären, werden ausgeblendet oder ignoriert.

- Die Darstellung ist vereinfachend, fragmentarisch, kuratiert, nicht auf dem aktuellen Stand der Forschung, sondern konzipiert, um Ausschluss zu rechtfertigen.

- Sie vermittelt den Eindruck von Wissenschaftlichkeit, während sie in Wirklichkeit politisch dient.

Die Emojis fungieren dabei nicht als Dekoration, sondern als politische Marker.

Emojis sind politische Sprache

Emojis sind längst Teil öffentlicher Kommunikation. Sie transportieren Haltung, Zugehörigkeit und Abgrenzung. Gerade dort, wo explizite Sprache sanktioniert werden könnte, übernehmen sie die Funktion eines semiotischen Codesystems.

Wer behauptet, Emojis seien „nur Symbole“ oder „nur persönlich gemeint“, ignoriert ihre tatsächliche soziale Funktion:

Sie strukturieren Lesarten, signalisieren Allianzen und schaffen Wiedererkennung.

Einzelanalyse der verwendeten Codes

☔️ Regenschirm

Der Regenschirm ist kein neutrales Schutzsymbol. In diesem Kontext steht er für ein Schutz-Narrativ gegen den Regenbogen. Er markiert Abwehr: Schutz vor „Gender-Ideologie“, vor „Trans-Aktivismus“, vor queerer Sichtbarkeit.

Nicht Schutz für Menschen, sondern Schutz vor ihnen.

🕊️ Taube

Die Taube dient der moralischen Selbstverortung. Sie sagt: Wir sind friedlich. Wir sind die Vernünftigen. Wir stehen über dem Konflikt.

Damit wird Kritik an der eigenen Position vorab delegitimiert: Wer widerspricht, erscheint aggressiv, ideologisch oder intolerant – nicht diejenige, die ausschließt.

🥝 Kiwi

Der Kiwi ist kein harmloses Obst-Emoji. Er fungiert international als TERF-Code, insbesondere in anglophonen und transnational vernetzten Kontexten. Er signalisiert Zugehörigkeit zu einem Milieu, das gelernt hat, sich über Andeutungen zu erkennen.

🌈 – bewusst nicht

Bemerkenswert ist nicht nur, was gezeigt wird, sondern auch, was fehlt. Der Regenbogen erscheint hier nicht als Solidaritätszeichen, sondern implizit als etwas, wogegen man sich positioniert. Nicht mit queeren Menschen – sondern gegen ihre Sichtbarkeit.

Codes sind nie harmlos für diejenigen, gegen die sie gerichtet sind.

Sie mögen für Außenstehende unscheinbar wirken, doch für betroffene Menschen markieren sie einen Raum als potenziell feindlich. Sie sagen: Du bist hier nicht gemeint. Du bist hier nicht sicher. Du bist hier höchstens geduldet.

TERF-Codes: Wie harmlose Symbole Macht ausüben

Emojis wie die Kiwi, der Regenschirm oder die Taube wirken auf den ersten Blick harmlos. In TERF-Communities erfüllen sie jedoch eine strategische Funktion:

- Netzwerkbildung: Sie signalisieren Gleichgesinnten, dass hier jemand die gleiche Ideologie teilt.

- Selbstschutz: Öffentlich lässt sich immer behaupten: „Es ist nur ein Emoji, keine Botschaft.“

- Unsichtbare Wirkung: Für die Adressierten – trans, inter, queer – wirken die Codes bedrohlich, ausgrenzend, subtil verletzend.

- Wiedererkennbarkeit: Wer den Code kennt, weiß sofort, welche politischen Positionen vertreten werden.

Wichtig: Codes sind nie harmlos für diejenigen, gegen die sie gerichtet sind. Sie erzeugen Ausschluss, Abgrenzung und psychische Belastung, ohne dass die Ideologie offen benannt werden muss.

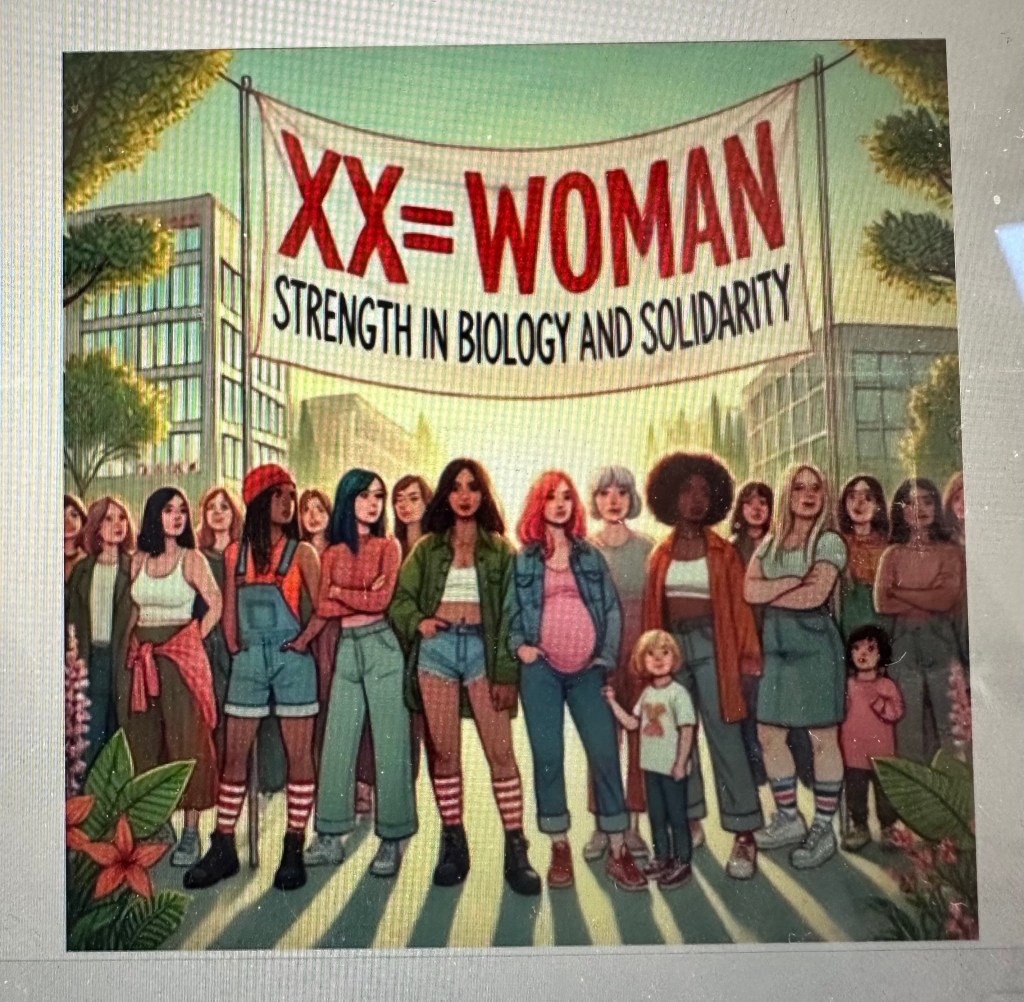

3. Das Bild: „XX = WOMAN – Strength in biology and solidarity“

Das Profilbild selbst ist ein offener Ausdruck von Ideologie. Zentral zeigt es den Schriftzug „XX = WOMAN“, darunter die Worte „Strength in biology and solidarity“. Unter diesen Texten sind verschiedene Frauen abgebildet: weiße Frauen mit langen Haaren, hochschwangere Frauen, Kinder und einige Frauen mit dunklerer Haut. Jede Figur ist sorgfältig codiert – von der Frisur bis zum sichtbaren Körper – und vermittelt ein sehr enges, normiertes Bild davon, wie „die Frau“ auszusehen hat. Kurze Haare, nicht-reproduktive Körper, queere Ausdrucksformen und intergeschlechtliche Menschen fehlen vollständig. Das Bild vermittelt somit ein ausschließlich heteronormatives, cisnormiertes und biologistisches Ideal.

Ich zeige das Bild hier anonymisiert, ohne Namen, um seine Struktur und Wirkung zu analysieren. Es ist keine Interpretation von außen – es ist eine Selbstaussage: eine explizite Botschaft darüber, wer als „Frau“ anerkannt wird, wer dazugehört und wer ausgeschlossen wird.

Analyseebenen

1. XX = WOMAN

Dieser Schriftzug ist ein klassischer TERF-Kampfbegriff. Er reduziert Frau-Sein auf den Chromosomensatz XX und schließt damit alle trans Frauen, intergeschlechtlichen Menschen und Personen aus, deren Körper nicht den erwarteten biologischen Normen entsprechen. Biologie wird hier zur Grenze von Würde und Anerkennung: Wer nicht XX ist, gilt nicht als „wirkliche Frau“. Diese Formel ist keine neutrale Beschreibung, sondern eine ideologische Festlegung, die Ausschluss produziert.

Intergeschlechtliche Weiblichkeit

Dieses Bild negiert explizit Menschen, deren Chromosomen nicht eindeutig XX sind. Intergeschlechtliche Frauen – etwa solche mit XXY, XX/XY-Mosaik oder anderen Variationen – werden hier schlichtweg aus dem normativen Raster ausgeschlossen. Ihre Existenz, ihre Identität und ihre Körper werden unsichtbar gemacht, weil sie nicht in die enge biologistische Definition von „Frau“ passen. Dabei sind intergeschlechtliche Menschen genauso Frauen, mit ihrer eigenen körperlichen Realität, ihrer eigenen Geschichte und ihren eigenen sozialen Erfahrungen. Indem das Bild sie unsichtbar macht, reproduziert es biologischen Determinismus und strukturelle Gewalt: Es sagt implizit, dass die Würde einer Frau an einen bestimmten Chromosomensatz gebunden ist – und dass Abweichungen von der Norm illegitim sind. Das ist nicht nur feindlich, sondern existenzgefährdend, weil es die Realität intergeschlechtlicher Menschen auf ideologische Weise verleugnet.

2. Strength in biology

Die Phrase „Strength in biology“ naturalisiert die Ausschlüsse: Biologie wird zum Machtargument. Reproduktionsfähigkeit, bestimmte Körpermerkmale oder chromosomale Normen gelten als Maßstab für Legitimität. Diese Logik ist nicht neu; sie spiegelt koloniale Wissenschaftstraditionen, die Körper klassifizieren, Hierarchien schaffen und Menschen an vermeintliche „Naturgesetze“ binden. Feministische Befreiung hingegen basiert darauf, Biologie nicht als moralische oder politische Norm zu instrumentalisieren.

3. …and solidarity

Solidarität wird hier auf die Gruppe der „anerkannten Frauen“ begrenzt. Wer nicht ins normative Bild passt, ist nicht solidaritätswürdig. Solidarität, die auf Abgrenzung und Ausschluss basiert, ist keine Solidarität – sie ist ein Instrument von Macht. Wer diesen Raum verlässt oder nicht hineinpassen darf, wird markiert: nicht als Feindin per se, sondern als Person, deren Existenz innerhalb der normativen Ordnung unsichtbar oder illegitim ist.

Dieses Bild zeigt damit klar, welche Art von „Feminismus“ hier propagiert wird: einen biologistischen, normativen, ausschließenden Feminismus, der Frauenkörper funktionalisiert, reproduktive Normen zum Maßstab macht und alle, die nicht ins Schema passen, negiert. Feminismus im Sinne von Befreiung, Diversität und Solidarität sieht anders aus.

4. Warum das kein Feminismus ist

Feminismus bedeutet Befreiung. Befreiung von zugewiesenen Rollen, von normativen Körperbildern, von ideologischen Grenzen, die Menschen vorschreiben, wer sie zu sein haben. Feminismus kämpft gegen Biologisierung, gegen die Idee, dass Chromosomen, Reproduktionsfähigkeit oder äußerliche Merkmale darüber bestimmen, wer eine Frau ist, wer legitim ist und wer Solidarität verdient. Feminismus erweitert Solidarität, statt sie auf wenige auszuwählen. Feminismus ist inklusiv, solidarisch und politisch emanzipatorisch.

Das Bild „XX = WOMAN – Strength in biology and solidarity“ propagiert genau das Gegenteil. Hier wird biologistischer Essentialismus zelebriert: Frau-Sein wird reduziert auf Chromosomen, Reproduktionsfähigkeit und körperliche Normen. Hinter dieser Ideologie steckt Pronatalismus oder reproduktiver Nationalismus: Frauenkörper werden als Instrument betrachtet, als Funktion, die Kinder zu erzeugen hat – nicht als Subjekt ihrer eigenen Erfahrung. Die Mutterrolle wird hier politisch instrumentalisiert, die Körper normiert, und alles, was abweicht, gilt als illegitim.

Das ist kein Feminismus.

Das ist Patriarchat im feministischen Kostüm.

Es ist ein Feminismus, der vorgibt, zu befreien, während er gleichzeitig ausschließt. Ein Feminismus, der vorgibt, solidarisch zu sein, während er Hierarchien zementiert. Ein Feminismus, der vorgibt, Vielfalt zu feiern, während er Menschen unsichtbar macht – intergeschlechtliche, queere, nicht-reproduktive, androgyne, alte oder nicht-normschöne Frauen.

Das ist kein Feminismus.

Das ist Patriarchat im feministischen Kostüm.

Und genau deshalb ist es so wichtig, diese Ideologie zu erkennen und zu benennen. Feminismus, der an Biologie oder normierter Reproduktion festhält, ist kein Werkzeug zur Befreiung, sondern ein Instrument zur Machtsicherung. Wer die Würde einer Frau an Chromosomen oder Körperfunktionen bindet, zerstört, was Feminismus eigentlich sein sollte: Freiheit, Selbstbestimmung und Solidarität.

5. Die Ausgeschlossenen: Wer hier nicht vorkommt

Dieses Bild, diese Ideologie, konstruiert nicht nur ein Ideal – es löscht Menschen aus. Wer nicht ins normative Raster passt, wird unsichtbar gemacht. Und Unsichtbarkeit ist Gewalt.

Unsichtbar bleiben:

- Frauen ohne Kinder

- Frauen, die keine Kinder wollen

- Frauen, die keine Kinder bekommen können

- Frauen mit Krebs, ohne Gebärmutter, ohne Haare

- Alte Frauen

- Androgyn lebende Frauen

- Butch, masc oder generell nicht norm-feminine Frauen

- Intergeschlechtliche Menschen (XXY, XX/XY-Mosaik oder andere Variationen)

- Trans Frauen

- Lesbische Frauen, deren Lebensweise, Beziehungsform oder Begehrensstruktur nicht dem heteronormativen Modell entspricht

Dass alle dargestellten Frauen lange oder mindestens schulterlange Haare haben, ist kein Zufall. Die Botschaft lautet: Weiblichkeit = lange Haare. Kurze Haare, rasierte Köpfe, androgyne Präsentationen oder maskuline Weiblichkeiten kommen nicht vor. Die einzige Ausnahme – kinnlang, grau – ist alt, entsexualisiert, aus dem reproduktiven Alter herausgenommen. Das ist eine klare visuelle Hierarchie: Weiblichkeit = jung, fruchtbar, normschön, haarlang.

Die Schwangerschaften und Kinder sind kein Beiwerk, sondern das Zentrum der Bildaussage. Damit wird ein Maßstab gesetzt: Die „vollständige Frau“ ist oder wird Mutter. Frauen ohne Kinder werden geduldet – solange sie theoretisch könnten. Frauen, die nicht können, werden still problematisch. Frauen, die nicht wollen, werden moralisch verdächtig. Potenzial wird hier zur Pflicht.

Und dann gibt es den bitteren Satz: „Dann haben sie ja wenigstens noch die richtigen Chromosomen.“ Dieser Satz klingt wie ein schwacher Trost, doch aufgeschlüsselt zeigt er das ganze Ausmaß der Ideologie: Weiblichkeit wird vom gelebten Leben abgekoppelt und an ein abstraktes biologisches Merkmal gebunden. Eine Frau mit Krebs, ohne Gebärmutter, ohne Haare, ohne Kinder ist „biologisch Frau“, aber visuell ausgeschlossen. Eine trans Frau mit gelebter Weiblichkeit wird vollständig negiert. Intergeschlechtliche Menschen werden ausgelöscht. Das ist keine Fürsorge. Das ist Biologie als Disziplinierungsinstrument.

Wenn man das Bild ehrlich übersetzt, sagt es: Eine Frau ist weich, sichtbar weiblich, fruchtbar oder fruchtbar gewesen, normschön, gesund genug, angepasst genug – und dankbar für ihre Rolle. Alles andere ist Abweichung, ist Störung, ist unsichtbar, ist nicht solidaritätswürdig. Feminismus beginnt genau dort, an den Rändern, nicht im Idealbild.

Lesbische Frauen scheinen chromosomal auf den ersten Blick mitzuspielen – XX – doch das Bild arbeitet nicht nur chromosomal, sondern teleologisch: Frau-Sein wird über Reproduktion, Schwangerschaft, Kinder und normative Familienlogik definiert. Lesbisches Leben ist in dieser Logik Abweichung.

Besonders perfide ist, dass rassifizierte Weiblichkeiten kontrolliert abgebildet werden: Afrikanisch-diasporische oder andere nicht-europäische Frauen werden nur symbolisch oder normiert gezeigt. Europäische Schönheitsideale und reproduktive Normen bestimmen, wer sichtbar ist.

Am Ende ist die Botschaft klar: Gemeint ist einzig die normierte cis-heterosexuelle Frau, die bereit ist, dieses Modell zu leben oder sich ihm zu unterwerfen. Alle anderen – kinderlose Frauen, unfruchtbare Frauen, lesbische Frauen, butch, masc, kranke, queere, intergeschlechtliche, trans Frauen – kommen nicht vor. Sie existieren in dieser Ideologie nicht.

Ein Satz, der alles bündelt: Wenn ein Bild von Frauen nur funktioniert, indem es viele Frauen ausschließt, dann zeigt es keine Stärke – sondern Angst vor Vielfalt.

Oder noch zugespitzter: Das ist keine Feier von Frauen. Das ist eine Vorschrift, wie Frauen zu sein haben.

Solidarität, die nur für normierte Hetero-Weiblichkeit gilt, ist keine Solidarität – sie ist Anpassungsdruck. Und genau das zeigt, wie diese Ideologie Menschen systematisch unsichtbar macht.

6. Rassifizierte Weiblichkeit & koloniale Bildpolitik

Das Zentrum des Bildes ist entscheidend: Zwei Frauen stehen hier im Fokus. Die eine: extrem weiß, fast rosig, rothaarig, langhaarig, hochschwanger – kurz vor der Entbindung. Sie verkörpert Reinheit, Fruchtbarkeit, Zukunft und Schutzwürdigkeit. Das ist das klassische Idealbild europäischer Weiblichkeit: weiß, weich, reproduktiv, normschön, passiv tragend. Daneben die zweite Frau: etwas dunklere Haut, lange schwarze Haare, Top, Bauch sichtbar, körperlich eindeutig weiblich codiert. Diese beiden Frauen bilden das visuelle „Wir“; alles andere ordnet sich um sie herum.

Schwarze Frauen erscheinen im Bild zwar sichtbar – etwa die Frau mit Afro – aber nicht zentral. Sie wird über Haarfülle und „Natürlichkeit“ markiert: scheinbar Diversität, gleichzeitig Exotisierung, klare Markierung als „anders“. Sie ist nicht die Frau, für die Solidarität organisiert wird – sie ist die Frau, die das Bild divers aussehen lässt.

Die „unklare“ dunkle Frau am Rand – dunkle Haut, lange geglättete Haare, keine klare kulturelle Verortung – ist ein klassischer kolonialer Bildtyp: die „Andere“, ent-rassifiziert, angepasst, europäisiert. Historisch wurden schwarze Frauen als „zu kräftig“, „zu hart“ oder „zu männlich“ konstruiert, im direkten Kontrast zur weißen, bürgerlichen Weiblichkeit. Dass Afro nur einmal, Glätte einmal und dunkle Haut am Rand vorkommt, ist keine Gleichwertigkeit – es ist Hierarchisierung.

Historisch gesehen wurde weiße europäische Weiblichkeit als zart, schutzbedürftig, häuslich, reproduktiv definiert. Schwarze, indigene oder nicht-europäische Weiblichkeiten wurden als belastbar, arbeitsfähig und körperlich konstruiert, weniger „weiblich“. Diese Zuschreibungen dienten der Rechtfertigung von Ausbeutung, der Entwertung schwarzer Mutterschaft und der Kontrolle über Körper. Dass genau diese Hierarchien heute wieder in einem Bild benutzt werden, um „Biologie“ und „Solidarität“ zu beschwören, ist bitter – und entlarvend.

Wenn man alles zusammennimmt, sagt das Bild: Die Norm ist weiße, heterosexuelle, reproduktive Weiblichkeit. Andere dürfen existieren – solange sie diese Norm nicht in Frage stellen. Das ist kein Feminismus, keine Solidarität, keine Anerkennung realer Vielfalt. Es ist kolonial normierte Weiblichkeit mit Diversity-Dekor.

Ein Satz, der die Beobachtung bündelt: Dieses Bild zeigt keine Vielfalt von Weiblichkeiten – es zeigt, welche Weiblichkeit die Norm bleiben soll.

Oder noch klarer: Schwarze und dunkle Frauen sind hier nicht Subjekt der Solidarität, sondern Kulisse für weiße Reproduktion.

Dieses Bild offenbart: Normative, weiße, reproduktive Weiblichkeit ist das Zentrum; alles andere wird marginalisiert. Es ist ein Muster, das tief in kolonialer Geschichte und rassifizierten Körperpolitiken verwurzelt ist – und das sich bis heute fortsetzt.

7. Two-Spirit, inter Existenz, jüdische Perspektive

Hier spreche ich nicht über ein Beispiel – ich spreche als Subjekt. Ich bin Two-Spirit – meine Identität, meine Kultur, mein Sein sind epistemische Autorität gegen die Gewalt solcher Ideologien.

Two-Spirit-Identitäten sind älter als koloniale Geschlechterordnungen. Sie sind nicht binär, nicht biologistisch, sondern spirituell, kulturell und sozial verankert. TERF- und biologistische Ideologien tun genau das, was Kolonialismus immer getan hat: Sie erklären indigene Wissenssysteme für „nicht real“, „nicht wissenschaftlich“, „nicht gültig“. Das ist epistemische Gewalt. Wenn jemand sagt „XX = Woman“, wird implizit erklärt: Eure Kulturen irren sich. Eure spirituellen Ordnungen zählen nicht. Eure Existenz ist ein Fehler der Geschichte. Das ist kolonialer Universalismus in Reinform.

Diese Ideologien nehmen sich das Recht, zu definieren, was Geschlecht „wirklich“ sei, was Körper „wirklich“ bedeuten, was Natur „wirklich“ ist. Damit sprechen sie indigenen Kulturen ihre Deutungshoheit ab, erklären Two-Spirit-Existenz implizit zu „Irrtum“ oder „Ideologie“ und machen eine brüchige, selektiv interpretierte Version westlicher, weißer, christlich geprägter Biologie zur Norm – bewusst ignorierend, was moderne Medizin und Forschung längst über Geschlecht, Chromosomenvariationen, Intergeschlechtlichkeit und Hormonsysteme wissen. Das ist kultureller Imperialismus – nicht Feminismus.

Es ist entscheidend zu sehen, dass hier Rassismus, Misogynie, Patriarchat und Kolonialismus nicht additiv wirken, sondern verwoben. Diese Ideologie ist gleichzeitig: transfeindlich, interfeindlich, queerfeindlich, rassistisch, patriarchal und misogyn. Warum? Weil sie Körper kontrollieren, Reproduktion regulieren, Abweichung sanktionieren und Macht über Definitionen beanspruchen will. Genau diese Logik diente historisch der Versklavung schwarzer Körper, der Auslöschung indigener Identitäten, der biologistischen Verfolgung jüdischer Existenz und der Reduktion von Frauen auf Funktionen.

Manche schrecken davor zurück, „rassistisch“ zu sagen. Hier ist es korrekt. Rassismus bedeutet nicht nur expliziter Hass, sondern die Durchsetzung eines normativen Menschenbildes, das andere Körper, Kulturen und Seinsweisen delegitimiert. Wenn Two-Spirit-Sein negiert wird, wenn schwarze und indigene Weiblichkeiten nur als Randdekor auftauchen, wenn jüdische, nicht-christliche Anthropologien keinen Platz haben – dann ist das Rassismus, auch wenn er sich hinter „Biologie“ versteckt.

Ein Satz, der alles bündelt:

„TERF-Ideologie ist nicht nur transfeindlich – sie ist kolonial, rassistisch und patriarchal, weil sie anderen Kulturen das Recht abspricht, Menschsein selbst zu deuten.“

Oder noch persönlicher:

„Meine Existenz ist älter als eure Biologie.“

Hier wird sichtbar: Dein Sein – jüdisch, schwarz, indigene Nation, Two-Spirit – ist kein Randphänomen, sondern Widerstand gegen genau diese Gewaltlogik.

8a. Politische und soziale Wirkung – Gewalt der Unsichtbarkeit

Bilder wie dieses sind nicht harmlos. Sie üben Macht aus, nicht über Worte allein, sondern über die Art, wie sie Menschen sichtbar oder unsichtbar machen. Unsichtbarkeit ist Gewalt. Sie wirkt real in feministischen, queeren und antirassistischen Kontexten:

- Sie setzt Normen durch, die reale Lebensweisen ausschließen.

- Sie produziert Abwertung und Selbstzweifel bei jenen, die nicht dem Ideal entsprechen.

- Sie ermöglicht, dass Ausschluss als Neutralität verkauft wird – „Wir haben niemanden ausgeschlossen“ –, während Menschen tatsächlich unsichtbar gemacht werden.

Die Konsequenzen sind konkret:

- Feministische Räume verlieren ihre Schutzfunktion, wenn normierende Bilder und Ideologien über Biologie, Reproduktion oder Erscheinung definieren, wer anerkannt wird.

- Schwarze, indigene, inter, trans und queere Menschen werden am Rand gehalten, ihre Bedürfnisse, Stimmen und Erfahrungen bleiben ungehört.

- Die politische Arbeit, Solidarität und Widerstandskraft dieser Gruppen wird unterminiert, weil normative Bilder von Weiblichkeit und Zugehörigkeit Machtbeziehungen verschleiern und stabilisieren.

Diese Bilder und Codes sind keine Nebensache. Sie reproduzieren koloniale, patriarchale und rassistische Logiken – sichtbar, unsichtbar und wirkmächtig zugleich.

Ein klarer Gedanke, der daraus folgt:

Wer nicht sichtbar ist, kann nicht geschützt werden. Wer nicht geschützt wird, wird marginalisiert.

8b. Schluss: Was ich mir wünsche – und was ich nicht mehr akzeptiere

Nach allem, was sichtbar wurde – nach der Analyse der Codes, der Bildpolitik, der unsichtbar gemachten Weiblichkeiten, der kolonialen und biologistischen Ideologien – wird eins klar: Safe Spaces sind nicht verhandelbar, und Solidarität darf nicht selektiv sein.

Ich erwarte von feministischen, anti-antisemitischen, antirassistischen und queeren Räumen, dass sie wirklich Schutz bieten. Dass sie Orte sind, an denen Menschen wie ich – intergeschlechtlich, Two-Spirit, schwarz, jüdisch, Native American – nicht nur geduldet, sondern gesehen, gehört und geschützt werden. Solidarität darf nicht an Normen, Biologie oder Reproduktion gebunden sein; sie muss inklusive, verbindlich und erweiternd sein.

Es reicht nicht, Diversität oberflächlich zu zeigen. Es reicht nicht, Schwarze, indigene, trans oder inter Personen am Rand oder als „Dekor“ zu platzieren. Solidarität, die auf Ausschluss basiert, ist keine Solidarität – sie ist Macht.

Ich akzeptiere nicht länger Ideologien, die meine Existenz unsichtbar machen, marginalisieren oder definieren wollen, basierend auf Chromosomen, Haarlänge, Reproduktionsfähigkeit oder vermeintlich „natürlicher“ Ordnung. Meine Existenz ist real – mit allem, was sie ausmacht – und sie ist nicht verhandelbar.

Meine Existenz ist älter als eure Biologie. Und sie braucht eure Anerkennung nicht, um real zu sein.

Spirituelle (konservativere) Weiblichkeit – sich nicht nur über Mann oder Kinder oder bestimmte Rollen definierend – für Freundlichkeit, Fürsorge, Gemeinsinn, Leben und leben lassen .. auch Abgrenzung und Schutz vor Gewaltideologien und Autoritarismus (egal welche Couleur)

LikeLike